O clássico da literatura de temática carnavalesca no Brasil é A morte da porta-estandarte, de Aníbal Machado, de 1965. O melhor texto literário sobre Carnaval surgido desde então, na minha opinião, foi A rainha da hora, da escritora Mariza de Almeida Rebouças. Confiram e digam se concordam:

Mesmo achando um certo abuso de confiança, remexi a gaveta do doutor, abri o envelope e li o resultado do exame: neoplasia. O medo chegou me esfriando primeiro o peito, foi-se espalhando por onde pôde, quando chegou lá na alma, pronto, estava instalado. Quis correr, não pude sair do lugar, nem havia pra onde, pois onde eu fosse ia meu seio comigo, e o lembrete da morte entranhado num cantinho dele. Tinha tanta certeza de que a mamografia não ia dar em nada, mal completei vinte anos, nunca fiquei doente na vida. Só essa convicção me fez abrir o envelope no fim do expediente, numa sexta-feira, véspera de carnaval. Como é que eu ia saber, afinal nunca vi um caso assim aqui no consultório do doutor Bechtinger, mastologista. Sou secretária dele. Já presenciei muitos dramas de mulheres com diagnósticos de malignidade na mama, o desespero delas, a angústia da mutilação arrebentando em lágrimas. Mas eu? Vinte anos? Li de novo, era verdade. Liguei os fatos, o telefonema do doutor com um outro especialista, me mandou pegar um café, pretexto, lógico, para eu não ouvir. Mas quando voltei, escutei um restos da conversa "segundo exame, é, confirmado... é o procedimento...total, você também acha, total, sei, Marcos". Entendi por que o doutor passou a tarde preocupado, recebendo pessoalmente o rapaz do laboratório, quando normalmente eu é que atendo. Queria me poupar nesses dias de carnaval, não é tempo de pesares. Ele sabia que eu ia desfilar pela primeira vez na Mangueira, falei nisso o ano inteiro, como estava ansiosa pra vestir a fantasia bordada de paetês, colocar o esplendor de plumas e, linda e maravilhosa, samba no pé, deslumbrar a multidão.

Sonho secreto de menina, pequena ovelha negra no rebanho da família pra lá de careta.

Para realizar meu sonho, depois de concluir o segundo grau, fui trabalhar. Não tive condições de fazer faculdade, somos pobres. Quem estuda em escola pública é assim mesmo, a gente não tem o preparo desses cursos caros e bons, daí não consegue passar no vestibular das universidades do governo. As pagas, como pagar? Me restava arrumar emprego. Boa aparência, boa redação, mexia com computador, agradei ao doutor Bechtinger, me contratou. Desde que recebi meu primeiro salário, dava quase tudo pra mamãe, guardava um dinheirinho pra fantasia do carnaval. Meus pais e o Zeca, meu namorado, se soubessem, iam ficar desgostosos, seria o fim do mundo. Acho difícil acreditar que alegria é pecado, mas lá em casa é assim, o jeito é calar e tocar a vida.

Agora, apertando aquele papel nas mãos, meu sonho perdia o brilho na sentença em preto-e branco.

O carocinho que senti no seio esquerdo tomando banho e pedi ao doutor para examinar era maligno e, como bem ouvi, significava arrancar meu seio fora. Sei lá por que, não conseguia chorar. Também não pude voltar pra casa. Como dizer uma coisa dessas a minha mãe? Fiquei dando voltas em Copacabana, as ruas cheias de camelôs vendendo máscaras, perucas metálicas coloridas, enfeites baratos. Então, peguei meu celular pré-pago, liguei pra casa, inventei que precisava dormir na casa da tia Neide, problemas no consultório, ia ficar tarde, que era pra avisar o Zeca.

Fui pra quadra da Mangueira e sambei como uma condenada.

Depois, Toninho, o encarregado do guarda-roupa, me entregando a fantasia, perguntou pela milésima vez:

– E aí, neném, vai mostrar esses peitinhos lindos na passarela, ou tá com medo do teu boiola?

Meu boiola era o Zeca, meus peitinhos lindos o Toninho conhecia de vista. Malandro, achava um jeito de espiar a prova das fantasias, dava palpites, me tocava disfarçado, eu fingia que não via, achava bom, me arrepiava toda. O Zeca, a gente se amava, mas ele era muito sistemático, me respeitava e guardava para o dia do casamento, coitados de nós dois. Enfim, de madrugada, quando o ensaio acabou, o pessoal saindo animado, sobrou o silêncio. Então a consciência da doença voltou a me assombrar. Perdi o fôlego, a angústia transparecendo no andar arrastado, sem rumo. Toninho percebeu:

– A barra pesou, neném?

Olhei pra ele. No lugar do malandro, um homem que enxergava as lágrimas que eu não sabia derramar, enquanto dedilhava meus cabelos como cordas de violão. Garantiu:

– Tá comigo, tá com Deus. Vem pra minha casa.

Toninho morava na Glória, um prédio feio num lugar horrível, mas o conjugado era limpo e arrumado. Me deu um guaraná, pegou uma cerveja, me acomodou no sofá desbotado, sentou de costas numa cadeira, braços cruzados no encosto, queixo apoiado nas mãos. E ensinou:

– Tem dois jeitos de sofrer: fechando a boca ou abrindo a alma. O primeiro dói mais. Que vai ser?

Escolhi o segundo. Abri os botões da blusa, que era ali que andava a minha alma.

– É câncer, Toninho. Vão tirar meu seio fora...

Toninho empurrou a cadeira, veio vindo mansamente, se ajoelhou aos meus pés e beijou a minha alma. Uma. Depois a outra.

A Mangueira entrou na passarela levantando a multidão delirante, e, como no samba do Chico, como no meu sonho, eu pisava um chão de esmeraldas, soberba, garbosa, ovelha verde e rosa rebrilhando no rebanho do carnaval. E quando a nossa ala passou em frente à comissão julgadora, Toninho, malandro novamente, berrou no meu ouvido:

– Vai ou não vai? Aproveita a tua hora, neném!

A minha hora.

Rainha da minha hora, que fosse a melhor por toda a vida: arranquei o sutiã de paetês, soltei a alma na folia.

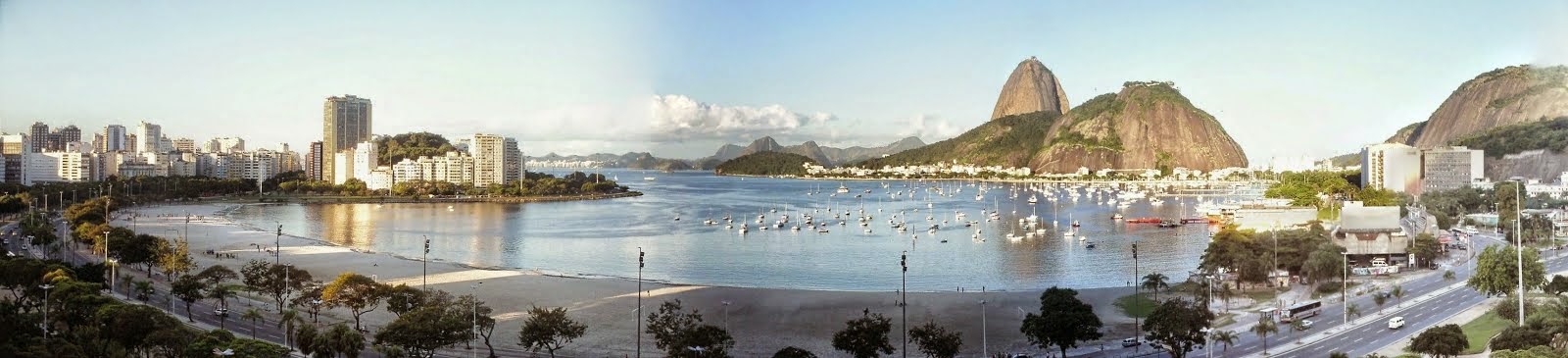

Do livro A rainha da hora (Razão Cultural, 2002). Ilustração: Carnaval em Madureira, óleo sobre tela de Tarsila do Amaral (1924)