Surfando a onda da revitalização da Zona Portuária, o Casa Cor deste ano realiza-se no recém-inaugurado AQWA Corporate, arranha-céu espelhado e inclinado, empreendimento da Tishman Speyer, primeiro edifício brasileiro assinado por Norman Foster, vencedor de um prêmio Pritzker, o Nobel da arquitetura, como você pode ler em matéria de O Globo. Em sintonia com o espírito do edifício, os arquitetos expõem ambientes funcionais, clean, executivos, em sua maioria. A vista do edifício também é espetacular: Baía da Guanabara, Morro da Providência, Pão de Açúcar, Corcovado. Segundo a matéria de O Globo, “o empreendimento ‘verde’ tem certificação LEED. A inclinação de 20o do prédio faz com que a luz solar não incida diretamente nas janelas, o que ameniza o calor e melhora a acústica. O ambiente panorâmico quase dispensa a luz artificial durante o dia. O prédio possui uma estação que coleta a água da chuva para irrigar jardins e ser utilizada em banheiros, além de outros recursos sustentáveis.” No alto um terraço (sky lobby para os íntimos) oferece vista de mirante. No térreo ficarão lojas e cafés. O Casa Cor, além de mostrar as novidades em termos de decoração e planejamento de ambientes, oferece uma oportunidade de conhecer esse arrojado edifício. Depois que os escritórios estiverem funcionando normalmente, só quem for visitar um deles poderá entrar no prédio. A hora é esta!!!

Desde 2005, o melhor blog sobre o Rio de Janeiro, seus encantos, história, literatura, arquitetura e arte. A partir de 2019, mostrando também São Paulo, para onde o editor do blog se mudou.

ENSEADA DE BOTAFOGO

"Andar pelo Rio, seja com chuva ou sol abrasador, é sempre um prazer. Observar os recantos quase que escondidos é uma experiência indescritível, principalmente se tratando de uma grande cidade. Conheço várias do Brasil, mas nenhuma tem tanta beleza e tantos segredos a se revelarem a cada esquina com tanta história pra contar através da poesia das ruas!" (Charles Stone)

VISTA DO TERRAÇO ITÁLIA

“São Paulo, até 1910 era uma província tocada a burros. Os barões do café tinham seus casarões e o resto era pouco mais que uma grande vila. Em pouco mais de 100 anos passou a ser a maior cidade da América Latina e uma das maiores do mundo. É pouco tempo. O século XX, para São Paulo, foi o mais veloz e o mais audaz.” (Jane Darckê Avelar)

9.11.17

5.11.17

CHEGADA DA PRINCESA LEOPOLDINA NO RIO DE JANEIRO

Depois de ter se casado por procuração em Viena em 13 de maio de 1817 com o príncipe D. Pedro, a Princesa Leopoldina (Maria Leopoldine Josepha Caroline, em português Maria Leopoldina Josefa Carolina, da casa de Habsburgo-Lorena) chegou ao Rio de Janeiro em 5 de novembro daquele mesmo ano, exatamente dois séculos atrás. O Padre Perereca, em suas Memórias, assim descreve o fato:

Eram quase duas horas da tarde quando Suas Majestades, e Altezas chegaram ao elegante Pavilhão do Arsenal Real; e ao desembarcar da galeota a Sereníssima Senhora Princesa Real D. Maria Leopoldina Josefa Carolina [sic] pela mão do seu Augusto Esposo, o Sereníssimo Senhor Príncipe Real D. Pedro de Alcântara, deram as fortalezas, e embarcações de guerra uma salva real, todas ao mesmo tempo; e o ar retumbou com os altos brados de repetidos vivas, que deram os numerosíssimos espectadores, que do mar, e da terra presenciavam o desembarque de tão egrégia Princesa: e os sinos de S. Bento, seguidos dos demais sinos das igrejas todas desta cidade, com alegres, e harmoniosos repiques anunciavam ser aquele o feliz momento, em que a augusta filha do César austríaco pisava o solo do Brasil, e ia entrar como em triunfo na mais afortunada cidade do Novo Mundo, por tantos motivos já tão ditosa, e agora ainda mais pela posse de tão preciosa, e inestimável joia, que com os seus brilhantes reflexos vinha realçar a beleza dos luzentes diamantes, que ornam a Real Coroa Portuguesa.

|

| Leopoldina, Arquiduquesa d'Áustria, Princesa Real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em gravura de Jean François Badoureau |

Noticiou a Gazeta do Rio de Janeiro do sábado, 8 de novembro de 1817:

|

| Primeira página da Gazeta do Rio de Janeiro de 8/11/1817 |

Quarta-feira 5 do corrente pela manhã recebendo-se a mui grata notícia de se avistarem as naus e fragata, que compunham a esquadra, que conduzia Sua Alteza Real a Sereníssima Senhora Princesa Real do Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves, encheram-se logo de alvoroço os ânimos de todos os portugueses, e os montes sobranceiros a essa cidade começaram desde logo a cobrir-se de imenso povo, que com os olhos pregados no horizonte, aguardava impaciente a chegada da afortunada nau, que trazia o complemento dos mais ardentes desejos. [...] É impossível descrever o alvoroço, com que o povo corria pelas ruas como transportado, e o imenso concurso [=afluência], que juncava o Arsenal Real da Marinha. Com efeito era ele digno de toda a atenção, e foram precisas longas páginas para referir a elegância, que ostentava.

|

| Leopoldina a cavalo, fotografia de autor e data desconhecidos. Todas as imagens desta postagem foram obtidas na Biblioteca Nacional Digital. |

Os textos a seguir foram extraídos dos "textos de parede" da exposição Leopoldina, princesa da Independência, das artes e das ciências exibida pelo Museu de Arte do Rio de 12/07/2016 a 26/03/2017. Para ter acesso aos textos completos clique aqui.

O casamento

O marquês de Marialva, emissário da corte de dom João VI para tratar do casamento, apresentou à princesa a imagem de um Brasil paradisíaco, que Leopoldina descreveu para a irmã Luísa, em 4 de outubro de 1816, como

país magnífico e ameno, terra abençoada que tem habitantes honestos e bondosos; além disso louva-se toda família, têm muito bom senso e nobres qualidades... mas esteja convicta que o meu maior empenho será corresponder à confiança que toda família e meu futuro esposo em mim depositam através de meu amor por ele e do meu comportamento

O casamento foi realizado por procuração em Viena, no dia 13 de maio de 1817, data de aniversário de dom João VI. O noivo, que não estava presente, foi representado em cerimônia pelo arquiduque Carlos, tio paterno de Leopoldina. No Rio de Janeiro, também foi festejada a notícia do ajustado enlace. Mas dom Pedro I e a arquiduquesa da Áustria só se viram pela primeira vez cinco meses depois – a bordo do barco que a trouxera. Dona Leopoldina desembarcou no Rio de Janeiro em 5 de novembro. No dia seguinte, as definitivas cerimônias de matrimônio se pronunciavam na Capela Real [atual Igreja de N.S. do Carmo da Antiga Sé, na Praça XV] e enchiam de vida eventos por toda a cidade.

A viagem de Leopoldina ao Brasil foi difícil e demorada. A arquiduquesa partiu de Viena em direção a Florença em 2 de junho de 1817, onde esperava definições da corte portuguesa para prosseguir com a travessia que a levaria ao marido, dom Pedro. Ainda era recente o restabelecimento da ordem monárquica, destituída em Recife por revoltosos de ideias liberais no episódio conhecido como Insurreição Pernambucana.

Dona Leopoldina embarcou em Livorno, na Itália, na esquadra portuguesa composta das naus D. João VI e São Sebastião. Era a primeira vez que via o mar. Com uma bagagem de princesa e numerosa comitiva, enfrentou 86 dias de travessia nas águas do Atlântico. Quarenta caixas da altura de um homem contendo o enxoval, livros, suas coleções e presentes para a futura família somavam-se a algumas damas da corte, uma camareira-mor, um mordomo-mor, seis damas, quatro pajens, seis nobres húngaros, seis guardas austríacos, seis camaristas, um esmoler-mor, um capelão, um secretário particular, um médico, um mineralogista e seu professor de pintura.

Partiu definitivamente rumo ao Brasil em 15 de agosto. As diferenças de hábitos e costumes, notadas já no período em que esteve embarcada, prenunciavam as dificuldades que teria de enfrentar no Rio de Janeiro. A primeira vez que pisou em território português, contudo, não foi em terra Brasilis, mas na Ilha de Madeira, em 11 de setembro de 1817.

|

| Hippolyte Taunay, Desembarque de S. A. a Princesa Real do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves na cidade do Rio de Janeiro no Arsenal Real da Marinha |

1.11.17

A PROCISSÃO DOS OSSOS, de VIEIRA FAZENDA

TEXTO EXTRAÍDO DA OBRA ANTIQUALHAS E MEMÓRIAS DO RIO DE JANEIRO DE VIEIRA FAZENDA (VOLUME 1)

|

| Procissão dos Encapuzados, desenho de Manuel de Araújo Porto-Alegre (fonte: Biblioteca Nacional Digital) |

Começavam, de véspera, os preparativos para a anual comemoração dos mortos, ordenada pela Igreja Católica.

No dia 1 de novembro, depois do meio-dia, dobravam lugubremente a finados todos os templos e capelas desta cidade. E era tal o efeito aterrador desse triste badalar de sinos, que em 1850, por ocasião da primeira epidemia de febre amarela, a polícia o proibiu. Ao entardecer abriam-se de par em par as portas da velha igreja da Misericórdia para, terminadas às Vésperas, deixar passar longo, imponente e significativo cortejo: era a Irmandade, que revestida de seus amplos e negros balandraus [=veste com capuz e mangas largas], ia, em nome de Cristo e da Caridade, disputar à voragem dos urubus e dos cães os restos mortais dos justiçados pela implacável e muitas vezes falível justiça dos homens.

Resumindo as singelas expressões do Capítulo XXXVII do Compromisso – Do modo com que se hão de ir buscar as ossadas dos que padeceram por justiça, tentaremos descrever a chamada procissão dos ossos [o autor refere-se a um capítulo do Compromisso da Irmandade da Misericórdia no qual se baseia para sua descrição da macabra procissão].

Resumindo as singelas expressões do Capítulo XXXVII do Compromisso – Do modo com que se hão de ir buscar as ossadas dos que padeceram por justiça, tentaremos descrever a chamada procissão dos ossos [o autor refere-se a um capítulo do Compromisso da Irmandade da Misericórdia no qual se baseia para sua descrição da macabra procissão].

Abria o préstito o irmão oficial da vara com um homem do azul (empregado subalterno) tangendo a campainha.

Em seguida ia a Bandeira da Misericórdia conduzida por um irmão nobre entre dois tocheiros [=castiçal para tocha] levados por um irmão nobre e outro oficial. Após desfilava a Irmandade posta em procissão sem distinção alguma, nem precedência de lugar; e pelo meio ia o mordomo da vara, nobre, governando entre a irmandade, e em lugar conveniente ia a primeira tumba carregada pelos homens ordinários com quatro tocheiros às ilhargas [=ao lado], levados pelos homens que com eles andam nos enterramentos.

Diante dessa tumba caminhava o mordomo dos presos, oficial, levando a competente vara. Seguia-se a segunda tumba conduzida da mesma maneira que a outra, indo diante o mordomo nobre dos presos com a sua vara. No couce [=retaguarda] da procissão caminhavam os capelães da casa com suas sobrepelizes, e no remate deles o crucifixo, levado pelo escrivão da mesa acompanhado por 8 tocheiros. Atrás do crucifixo ia o provedor.

Chegado o préstito à forca, eram recolhidos os ossos nas tumbas, e a procissão voltava na mesma ordem, passando, porém, o provedor para diante do crucifixo, e indo após os capelães encomendando os defuntos, e em último lugar as duas tumbas com os dois mordomos dos presos.

Dentro da igreja eram as tumbas depositadas e, sentados os irmãos, havia pregação, sendo no dia seguinte enterrados os ossos no cemitério da Misericórdia, junto ao Morro do Castelo, na parte posterior do hoje Hospital Velho. Quando o dia de Todos os Santos caía em sábado, a procissão era feita no domingo.

Qual é a origem desta cerimônia religiosa, que de Portugal passou ao Brasil?

Os antigos juízes distinguiam duas espécies de mortes a atroz e a cruel; na primeira, o condenado depois de enforcado era decapitado, e a cabeça ficava exposta no patíbulo; outras vezes era o cadáver esquartejado, podendo também ser queimado e aos ventos lançadas as cinzas! Na segunda, o réu antes de morrer era atormentado, atenazado; podiam ser seus membros quebrados com massas de ferro, etc.

Da primeira temos exemplo com Tiradentes, da segunda com os Távoras! [ver "Processo dos Távoras" na Wikipedia]

Sempre, porém, nos intrigaram as duas fórmulas das sentenças de pena última: morte natural PARA SEMPRE e morte natural.

Deu-nos a chave do enigma uma nota das Ordenações Filipinas comentadas pelo erudito Cândido Mendes, que para explicar tais expressões encontrou fundamento em uma memória do bacharel João José Miguel Ferreira da Silva Amaral. Por aí podemos ter a significação da Procissão dos Ossos.

Os corpos dos condenados à morte natural para sempre ficavam suspensos da forca, e no dia 1 de novembro iam processionalmente os irmãos da Misericórdia buscá-los para os enterrar em lugar sagrado.

Eram passíveis dessa pena os grandes criminosos, contra os quais havia circunstâncias agravantes; os condenados ficaram expostos para exemplo e escarmento [=punição]. Disso nos dá prova o seguinte alvará de d. Manuel em data de 2 de novembro de 1498:

“Nós El-Rei fazemos saber a quantos este Nosso Alvará virem que a Nós praz havendo assim por serviço de Deus e Nosso que a Confraria que agora é feita em esta Cidade, possa tirar os justiçados da forca desta Cidade e ossadas deles, por dia de Todos os Santos de cada um ano e soterrá-los no Cemitério da dita Confraria, isto para sempre em cada ano etc.”

Os que deviam sofrer somente morte natural não tinham por patíbulo a forca de Santa Bárbara, mas o Pelourinho da Ribeira, e os restos deles podiam ser inumados no mesmo dia. Para esse mister, a Misericórdia de Lisboa havia requerido a construção de uma forca levadiça; mas o rei, por outro alvará de 2 de novembro de 1498, declarou: “que se não faça a dita forca levadiça, e os que assim houverem de padecer serão enforcados no Pelourinho.”

Pensamos fossem feitas, até certo ponto, no Brasil, as execuções da pena de morte por esses dois modos, e que entre nós houvesse anualmente a procissão dos ossos. Caiu ela em desuso, quando, com o progresso dos tempos, foram a pouco e pouco sendo abolidos os rigores e crueldades da antiga legislação, principalmente com o decreto do príncipe regente d. João, firmado em 12 de dezembro de 1801.

Já dissera o grande Alexandre de Gusmão: as leis são feitas mais para intimidar do que para punir. E em tempos anteriores um governador-geral pedia ao rei certa benevolência para os criminosos do Brasil: “esta terra não se deve, nem pode regular pelas leis e estilos do Reino; se Vossa Alteza não for muito fácil em perdoar, não terá gente no Brasil.”

Era assim que em santa e gloriosa missão a Misericórdia, fazendo a solene procissão dos ossos, dava prova eloquente de piedade cristã e procurava obrigar aos demais fiéis a se lembrarem dos defuntos – ainda que sejam tão desamparados como estes (os justiçados) parecem.

Não vem longe o dia de finados, e é justo lembrar mais essa feição simpática do sublime instituto, que, tênue arbusto no começo desta cidade, se tornou copada árvore, à cuja sombra, durante três séculos, se tem abrigado milhares e milhares de filhos do desamparo e do infortúnio.

Recordar tais antiqualhas é concorrer com pequeno contingente para a história econômica dos nossos usos e costumes, a qual está ainda por fazer.

15 de outubro de 1901.

10.10.17

EXPOSIÇÃO PORTO CIDADE: A MEMÓRIA DO LUGAR

|

| Grafite na fachada de um galpão perto da exposição |

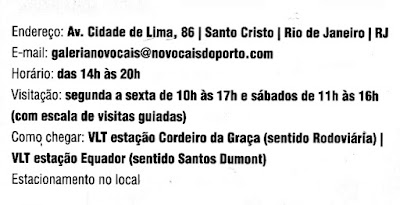

Não obstante toda a corrupção agora vindo à tona envolvendo as Olimpíadas cariocas, tivemos, sim, um forte legado em termos de transportes e embelezamento da cidade. O Porto Maravilha – revitalização da Zona Portuária – é emblemático: uma área antes decadente, sem bom acesso por transporte público, enfeada pela Perimetral – mas com muita história, muita vocação turística inexplorada – metamorfoseou-se na terceira maior atração para os turistas que visitam a cidade. Nesse novo contexto insere-se a recém-inaugurada GALERIA NOVOCAIS, num dos imponentes prédios pós-modernos que brotaram numa área onde antes predominavam sobrados, formando um contraste arquitetônico como os londrinos sabem tão bem explorar, em terreno que compartilha com um primoroso passeio público inaugurado no final de 2016 que homenageia o compositor Ernesto Nazareth, filho na região (ver aqui). Recomendo fortemente a visita à galeria, cuja exposição PORTO CIDADE: A MEMÓRIA DO LUGAR, tece “a história urbana e cotidiana da região do porto” numa “rede de memórias afetivas através de um recorte fotográfico de mais de 570 imagens, que representam a evolução dos bairros e de suas identidades, de 1800 a 1980”, conforme explica o folheto da exposição.

|

| um recorte fotográfico |

A exposição divide-se em cinco espaços: “o primeiro apresenta uma estrutura metálica que avança sobre o mezanino e recebe imagens da primeira grande obra do Porto, de 1903 a 1911; o segundo é demarcado por um grande painel fotográfico que representa a teia de memórias da região, com 274 imagens oriundas de diferentes acervos e exibidas em ordem cronológica, marcando a evolução urbana e humana do lugar; o terceiro é um passeio pelo bairro do Santo Cristo de ‘ontem’; e por fim apresentamos com destaque uma homenagem a dois personagens históricos da região, o fotógrafo Sebastião Pires e o músico Ernesto Nazareth, que recebem duas salas especiais.”

|

| o fotógrafo Sebastião Pires |

Para os motorizados existe estacionamento no local, mas o mais pitoresco é ir de VLT, saltando na estação Cordeiro da Graça (sentido Rodoviária) e andando duas quadras (mapa abaixo). Para voltar ao Centro pegue o VLT na estação Equador. Em vez de pegá-lo, aproveitei o ensejo para caminhar pela parte “velha” da Zona Portuária, por onde aliás já venho caminhando desde meus tempos de RFFSA nos anos 70-80, observando casario, ladeiras, azulejos, a alma do Rio Antigo. Depois do mapa, fotos da exposição e do meu passeio.

|

| Casario (a casa superior esquerda, um tesouro com fachada de azulejos tipo portugueses, dilapidado) |

|

| Morro da Providência |

|

| Painel no Passeio Público Ernesto Nazareth |

|

| Edifício Novocais do Porto |

|

| Foto da exposição: casa com fachada de azulejos esmaltados |

|

| Foto da exposição: Igreja de Santo Cristo antes da descaracterização |

|

| Estrutura metálica |

|

| o terceiro é um passeio pelo bairro do Santo Cristo de ‘ontem’ |

|

| Canções de Ernesto Nazareth |

|

| Flanando pela Zona Portuária |

|

| Uma sossegada ruazinha na Gamboa |

|

| Casas coloridas na velha Gamboa |

|

| Vista do alto da Rua Leôncio de Albuquerque com Morro do Livramento ao fundo |

|

| Velhas portas e janelas na Gamboa. Em um "recanto da Gamboa" Brás Cubas adquiriu uma casinha, "um brinco", para seus encontros amorosos com Virgília: quem leu as Memórias Póstumas deve se lembrar. |

|

| Ladeira Morro da Saúde (esquerda) |

|

| Quartel da PM na Praça Cel. Assunção (ex-da Harmonia) |

|

| Cristo visto do Boulevard Olímpico |

1.10.17

BRAZ DE PINA: O HOMEM E O BAIRRO

Braz de Pina foi um empresário português, contratador de pesca de baleia e senhor de engenho do Brasil colonial (século XVIII), ativo na Capitania do Rio de Janeiro, como informa a Wikipedia. Seu negócio de pesca de baleia ficava sediado no “Caes de Braz de Pina”, na praia de mesmo nome, depois chamada de Praia dos Mineiros, no local da atual Rua Visconde de Itaboraí, que vai do Arsenal da Marinha à Av. Presidente Vargas, no Centro do Rio.

|

| Praia dos Mineiros (seta), detalhe de um mapa de 1831 obtido na Biblioteca Nacional Digital |

Braz também fundou em 1740 “seis legoas ao norte de Cabo Frio, e perto do Cabo dos Busios” uma “povoação com o nome de Armação” “onde formou um outro estabelecimento para o fim que tractamos” (Almanak Historico de Lembranças Brasileiras, 1863). Trata-se da Armação dos Búzios, ou simplesmente Búzios, que ganhou fama internacional graças à atriz francesa Brigitte Bardot. A Wikipedia define uma “armação baleeira” como “uma instalação litorânea estruturada para a pesca ou caça às baleias e o processamento dos seus produtos [azeite de baleia]”. Ou seja, existe uma ligação entre o subúrbio de Brás de Pina (que é como se escreve na ortografia atual), o Centro carioca e a famosa Búzios.

Na primeira metade do século XVIII os grandes engenhos e fazendas da então Zona Rural da cidade (mais tarde, subúrbios e hoje bairros da Zona Norte) já começam a ser desmembrados, como mostram alguns anúncios de vendas de sítios na imprensa da época. Por exemplo:

Anúncio do Diário do Rio de Janeiro de 12 de novembro de 1824:

Anúncios nesse mesmo jornal em 7 de abril de 1837:

Nas últimas décadas do século XIX esse processo de desmembramento avançara significativamente, de modo que o que antes eram grandes engenhos e fazendas, como de Vigário Geral, Cordovil, Braz de Pina, já haviam sido loteados e eram cultivados por pequenos lavradores, a maioria de origem portuguesa, suprindo de legumes e frutas os nossos mercados, como informa artigo intitulado “A propósito de abolição” na Gazeta Suburbana de 15 de dezembro de 1884. Diz o artigo (adaptado à ortografia atualmente vigente):

|

| Gazeta Suburbana |

Próximas do grande centro consumidor, como é a capital do Império [Rio de Janeiro], cortadas quase todas pela E. F. D. Pedro II, e as de Inhaúma e Irajá por esta e a Estrada do Rio do Ouro [atual Linha 2 do metrô], tendo ainda ao litoral portos de embarque marítimo a uma hora mais ou menos de distância da capital [essas fazendas] podem e devem assumir papel importante na pequena lavoura; porque para elas a grande já não existe e a pouca que há é para vergonha própria.

E se não fora a iniciativa particular de grande número de cidadãos portugueses que ali exercem a pequena lavoura com admirável proveito, estimulando o nacional a envergonhar-se da vadiação, porque não foi acostumado ao trabalho como o escravo – talvez que o nosso mercado estivesse deserto dos legumes e frutas que lá encontramos.

É, pois, com essa colonização espontânea e com os braços nacionais desaproveitados, que devemos prosseguir e progredir no Município Neutro [depois Distrito Federal, depois Estado da Guanabara].

Para justificar esse acerto basta nomearmos as fazendas do Vigário Geral, Cordovil, Brás de Pina, Frutuoso e muitas outras em Irajá, decaídas há muito da grande lavoura e hoje alevantadas pela pequena, por essa gente que tem vindo em busca do pão por meio do trabalho honesto e inteligente, sem nos custar um só real o seu transporte a esta terra!

|

| Braz de Pinna (seta) em mapa da década de 1870. Observe as ilhas que depois se juntaram para formar o Fundão e os portos que faziam a ligação aquática com a cidade. |

Nessa mesma época a imprensa já registra a ação de “desordeiros, vagabundos e ratoneiros” pela “estrada do Braz de Pina” carecendo de “severa punição”, como mostra esta nota da Gazeta de Notícias de 13 de maio de 1885:

Em 1928 a Companhia Immobiliaria KOSMOS, fundada e dirigida por Oscar Sant’Anna, lançou grandes loteamentos que resultariam na urbanização de áreas que então constituíam arrabaldes (fora da zona urbana propriamente, ocupados por chácaras) como a Tijuca, ou Zona Rural. Entre esses loteamentos estavam a VILLA FLORENÇA (que deu origem ao bairro de Vila Cosmos), VILLA IGARATÁ (que deu origem ao bairro de Cosmos) e a VILLA GUANABARA, que originou o bairro de Brás de Pina). Aqui está um anúncio publicado em O Jornal em 16 de junho de 1928:

No domingo, 24 de novembro de 1929, foi inaugurada a Igreja de Santa Cecília (foto no alto da postagem) em terreno doado pela Companhia Kosmos, como informa o Diário Carioca de 21 de novembro [ortografia da época]:

No próximo domingo será inaugurada, festivamente, a matriz de Santa Cecília de Braz de Pinna.

O novo templo, que se ergue com as suas harmoniosas linhas architectonicas no pittoresco outeiro ao lado da estação de Braz de Pinna, dos suburbios da Leopoldina, foi construído pela Companhia Immobiliaria Kosmos, que o doou com amplo terreno á exma. Mitra Archiepiscopal do Rio de Janeiro.

|

| Santa Cecília, padroeira da música e dos músicos |

|

| Altar da Igreja de Santa Cecília |

O jornal católico A Cruz, ao visitar o local da construção da igreja, assim descreveu a vista do alto do outeiro:

O local destinado a essa construcção offerece aos olhos um magnífico panorama. De lá se avistam a serra dos Órgãos, a ilha do Governador, o penhasco onde se ergue a igreja de Nossa Senhora da Penha, o píncaro do Corcovado, o Cáes do Porto, etc.

O templo de Santa Cecília destacar-se-á, portanto, como mais uma joia artística embellezando a nossa cidade. [3/3/29]

|

| Vista da lateral direita da igreja, em direção a Cordovil |

|

| Vista dos fundos da igreja, na direção da Ilha do Governador |

|

| Vista da frente da igreja para a parte alta de Brás de Pina |

Essa igreja, com sua torre pontuda, é única no Rio em seu estilo de igrejinha de cidadezinha da Europa Central. Eis uma foto da igreja de Santa Cecília de Brás de Pina (esquerda) ao lado de outra dedicada à mesma santa da cidade alemã de Dauchingen (direita, foto obtida na Internet):

Em junho de 1930 a Companhia Kosmos convidou 70 representantes da imprensa para uma visita à Villa Guanabara. O jornal A Noite de 2/7 assim descreveu o loteamento:

Faça o leitor uma idéa do que é a Villa Guanabara idealisando um esplendido bairro saneado, com os seus serviços de luz e de esgotos, ruas admiravelmente projectadas, egreja, campo de tennis, canaes, avenidas e jardins, Accrescente a tudo isto as condições admiráveis do clima, que é ameno e suave, offerecendo por isso, aos que se installam na villa, elementos de tranquilidade e bem estar. E terá então uma impressão exacta do magnífico bairro que a audacia emprehendedora de Oscar Sant’Anna e mais alguns outros brasileiros decididos resolveram fundar nas terras claras e saudáveis de Braz de Pinna.

|

| Planta do loteamento |

|

| Se você examinar o mapa do bairro observará que corresponde exatamente ao traçado da planta do loteamento original |

A revista O Cruzeiro de 5 de junho de 1930 também menciona a visita proporcionada à imprensa “á formosa Villa Jardim que, com o nome de Villa Guanabara, se levanta em Braz de Pinna”, descrevendo-a nestes termos:

É uma cidade moderna, obedecendo a todos os requisitos da hygiene, do conforto e da arte, com campo de sport, squares e avenidas arborisadas, e onde as edificações obedecem já uniformemente a uma concepção architectonica primorosa.

As fotos publicadas na revista confirmavam essa impressão. Aqui estão, com legendas da própria revista:

|

| O ponto mais elevado da Vila Guanabara, onde foi servido um coquetel à imprensa |

|

| Aspecto da Rua IV |

|

| Entroncamento de três ruas na parte montanhosa da Vila Guanabara |

Num de seus suplementos ilustrados de 1935 o jornal A Noite, em matéria intitulada "Um novo bairro cheio de encantos", descreveu a "villa" como

“o mais lindo suburbio da Leopoldina, servida por 60 trens diários, e a 27 minutos do centro. [...]

Já dispõe de todos os recursos e o seu progresso é incessante, estando sendo asphaltadas as suas ruas, providas de galerias pluviaes, arborisação, canalização d'água, luz, telephone, etc.

Há na Villa oito parques de eucalyptos, que lhe purificam o ar, evitam os insectos e a embellezam singularmente.

Essa originalidade é exclusiva da VILLA GUANABARA e não se vê em nenhum outro bairro do Rio de Janeiro.

Vamos ver agora o que o editor do blog, adepto da "arte de flanar", encontrou em andanças recentes pelo bairro:

|

| O casarão normando perto da estação hoje, dilapidado. |

|

| "Uma das lindas residências da Vila Guanabara." Casarão normando em foto de A Noite Ilustrada de 1935 |

|

| Escritório da Companhia Kosmos em foto publicada na revista Vida Doméstica em agosto de 1930 |

|

| Estado atual do antigo escritório |

|

| Curiosidade: prédio em Santa Teresa com desenho semelhante ao da sede da Kosmos, deve ter sido projetado pelo mesmo arquiteto! |

|

| Igrejinha de Santa Cecília vista (com auxílio do zoom) do alto da escadaria da Rua Orica |

|

| Igrejinha da Penha vista (com auxílio do zoom) do alto da escadaria da Rua Orica |

|

| Casas verdes |

|

| Coqueiro em tranquila rua de subúrbio (Rua Guacira) |

|

| Contraste: o prédio e as casas |

|

| Casa em estilo Missões |

|

| Vista da Rua Orica com Favela do Quitungo atrás |

|

| Manhã de primavera ensolarada |

|

| A casinha na encosta e a favela atrás |

|

| Casinha antiga na Rua Orica |

|

| Vista da esquina da Rua Orica com Idume |

|

| Casas vistas do alto da Rua Jaboti |

|

| A pedra da Rua Jaboti |

Assinar:

Postagens (Atom)